熊本地震の住宅倒壊状況から考える耐震

熊本地震から約8年が経ち、余震の回数も熊本地震前の水準に落ち着いてきています。しかし、気象庁や政府は地震に対して引き続き警戒が必要と発信しています。

本記事では、2016年に発生した熊本地震の規模と被害を再確認すると共に、国交省を中心とした調査委員会による「倒壊した住宅の分析報告」からわかる、大地震に対応する耐震性能の重要性を解説します。

熊本地震の概要と被害

熊本地震とは

2016年4月14日と16日、連続して震度7の揺れが襲った「熊本地震」。

同一地域で28時間のうちに2度の震度7を記録した初めての地震で、災害関連死を含めて270人以上が亡くなるなど、大きな被害と心の傷を残しました。

震度7を観測した地震は国内で7回しかありません。1995年の阪神大震災、2004年の新潟県中越地震、2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震が2回、2018年北海道胆振東部地震、そして2024年の能登半島地震です。

地震の震度は7までしかないため、大災害を起こす震度7は最大級の地震です。その規模の地震を短時間で2度も受けた熊本地震は、まれにみる大災害だったことが分かります。

熊本地震の被害状況

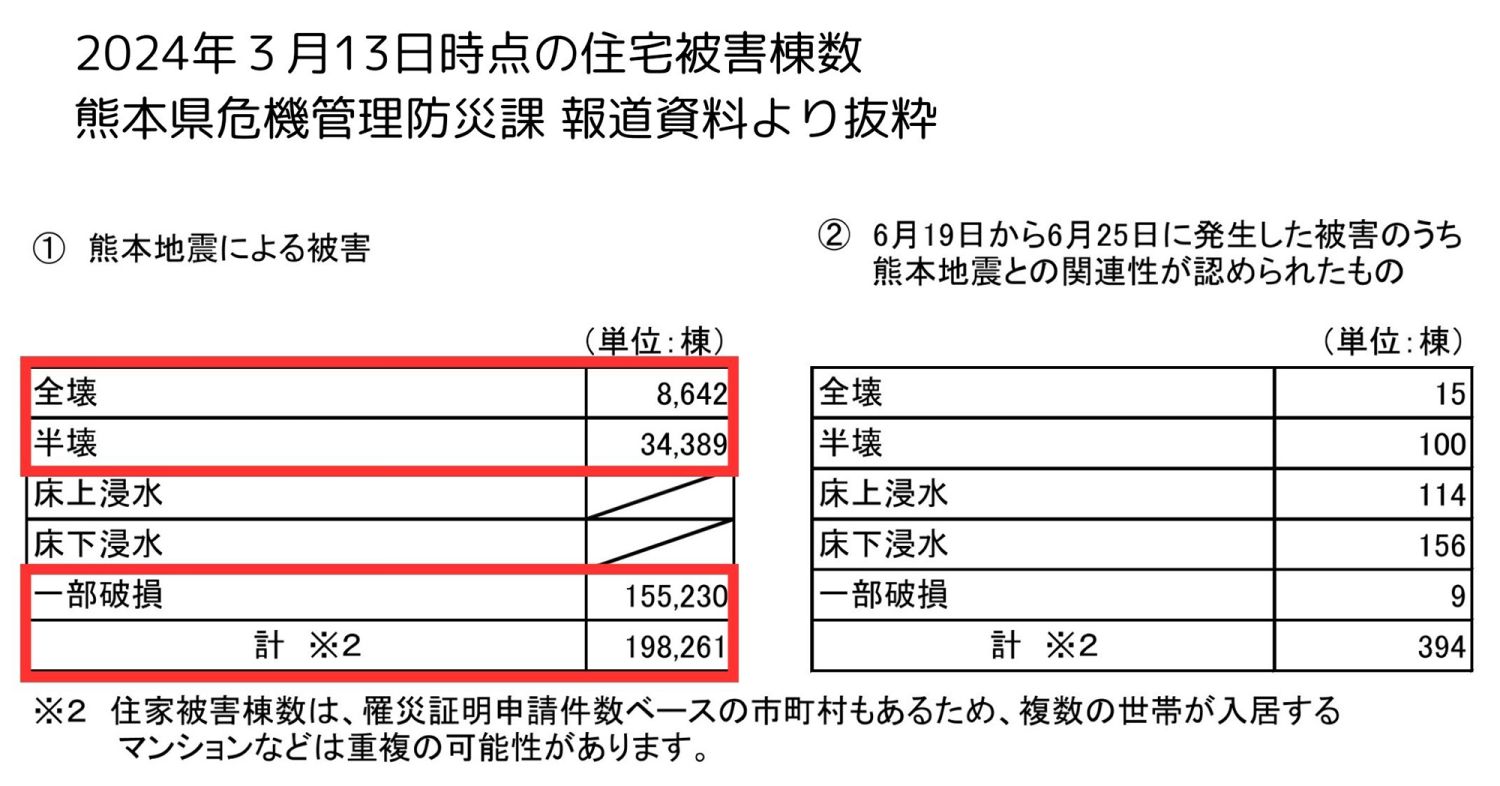

熊本県危機管理防災課では2016年の地震発生以来、被害状況を調査し、レポートを作成し続けています。

令和6年3月31日付の第346回レポート速報値では、熊本地震との関連が認められた重軽傷者の数は2739人、死者数は273人でした。

住まいの被害は総計で198,261棟、そのうち全壊は8,642棟にも及びました。

熊本地震による住宅倒壊の原因

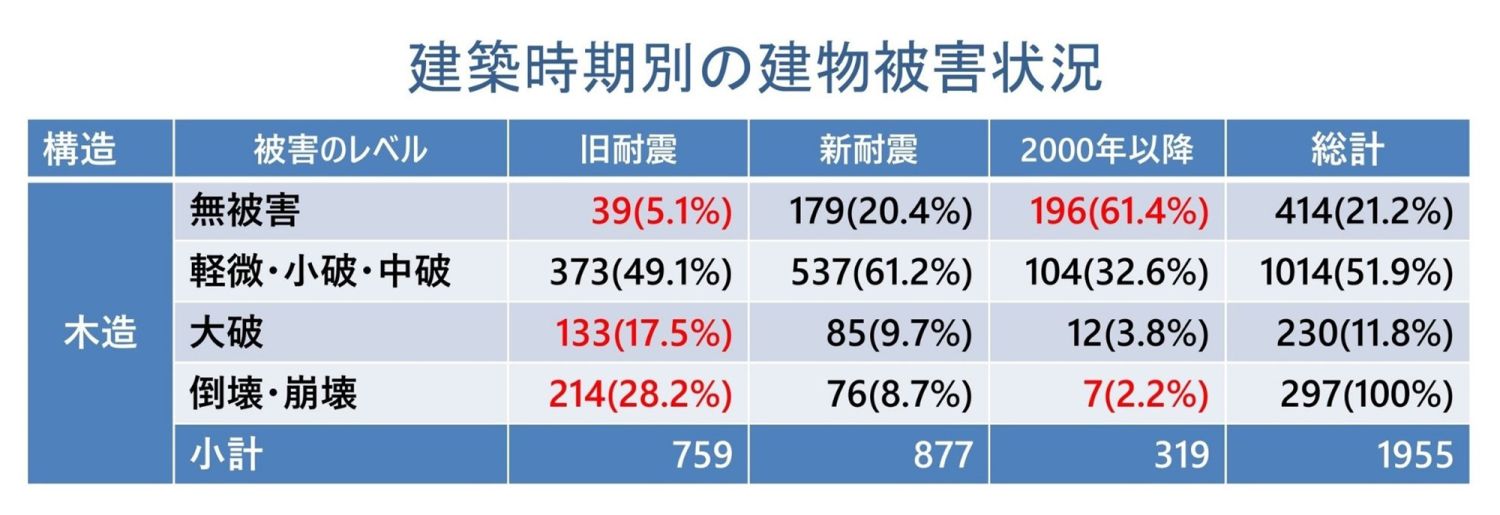

国交省を中心とした調査委員会は、震災直後に被害の大きかった益城町中心部で、木造1,955棟・鉄骨造276棟・鉄筋コンクリート造52棟の被害状況を調査しました。

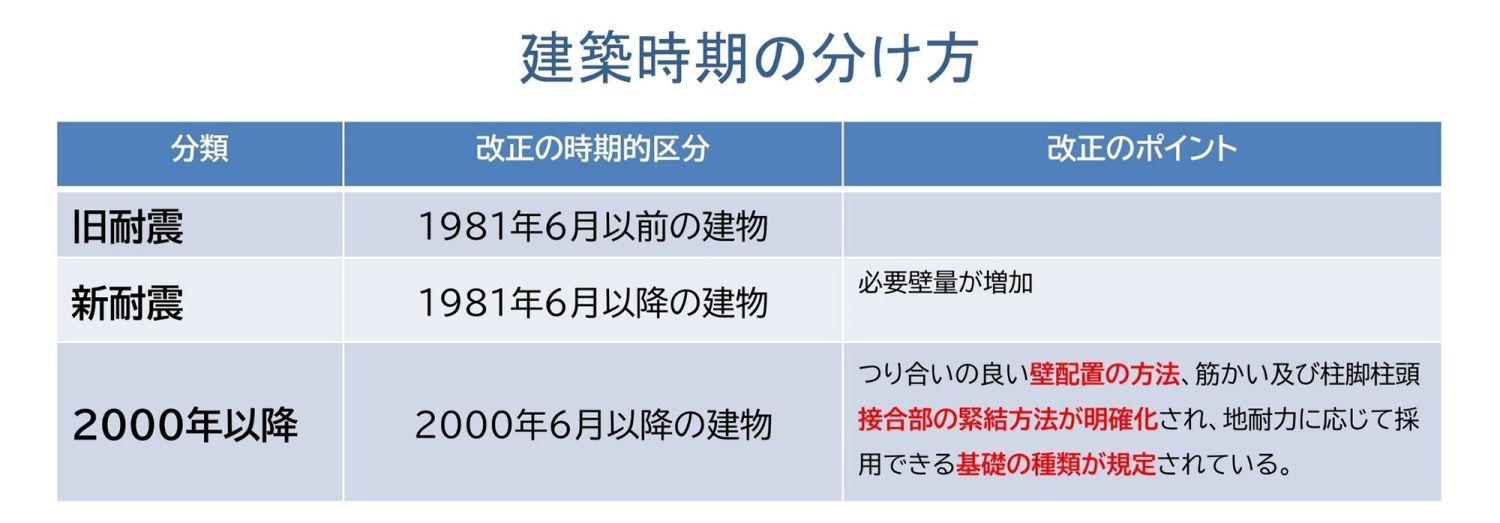

木造については、下記のように耐震基準が改正された年別に被害状況の比較をしています。

このように、旧耐震の木造住宅では214棟(28.2%)の住宅が倒壊しています。また、新耐震の住宅でも83棟(6.9%)、2000年以降でも7棟(2.2%)の倒壊が確認されました。

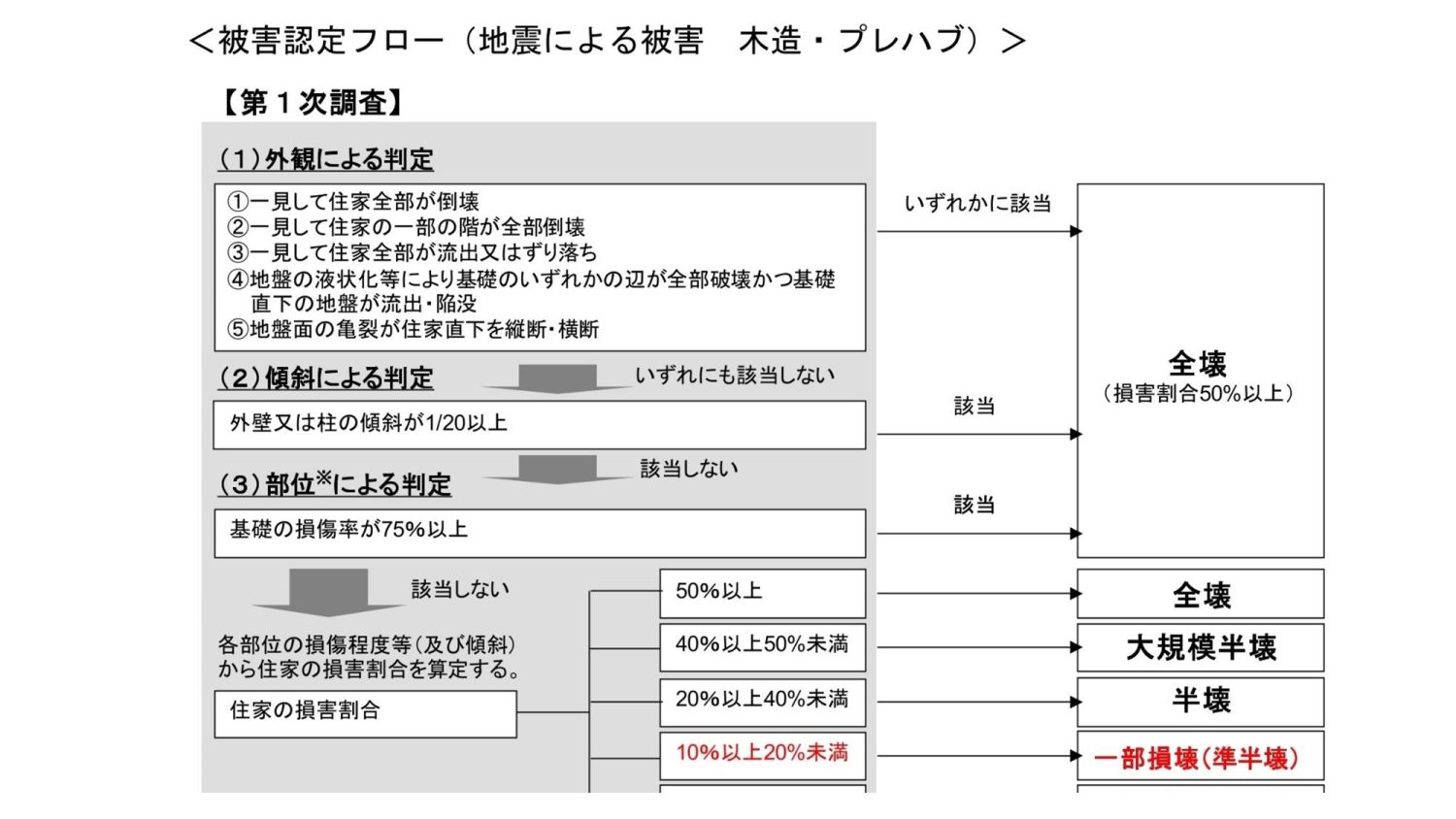

さらに詳しく住宅が倒壊した原因を調査するため、実際の現場にて柱や梁などの接合部分の確認調査を行った結果、以下のような原因が浮かび上がりました。

筋かいの接合部分が不十分

その割合は、接合部分を調査した倒壊家屋68棟のうち50棟(73.5%)にも及びました。

柱脚柱頭接合部は2000年以降の建物も基準を満たしていなかった

「新耐震」・「2000年以降」にも関わらず倒壊した、96棟の柱脚柱頭接合部の緊結方法を確認したところ、新耐震で92棟、2000年以降でも倒壊した7棟のうち3棟は2000年以降の基準が満たされていませんでした。

柱脚柱頭接合部とは、柱の中で、梁と接する上部と、土台やなどに接する下部のことです。

接合部分の基準は2000年に決められました。そのため、2000年6月までに建てられた新耐震の住居ならば、基準を満たしていない状態も理解ができます。

しかし、2000年6月以降に建築した住居でも基準を満たしていない建物があり、それが倒壊していたのです。このことからも、接合部分をしっかり施工することが重要なのがよく分かります。

これらの調査から、少なくとも筋交いや柱脚柱頭接合部の緊結方法については、2000年以降の耐震基準をしっかり満たすことが必要であると言えるでしょう。

2000年以降の倒壊した7棟の状況

2000年以降の建物にも関わらず倒壊した7棟はどのような状況だったのか、改めて確認しましょう。

先ほどご説明した通り、3棟は接合部の施工が基準を満たしていませんでした。また、別の1棟は地盤の崩壊が原因でした。

ただし、残りの3棟は詳細なデータ検証によっても建築上の明確な原因は認められず、局地的に大きな地震動の影響を受けた可能性が原因と推測されるとの報告がされています。

つまり、2000年以降の耐震基準を満たしていても不測の事態には不十分なのです。

耐震等級を取得した住宅の被害状況

住宅性能表示制度は2000年から国が始めた制度で、耐震に関しては等級1から等級3までの基準があります。

等級1は百年に一度程度の地震(震度6強から7程度=阪神・淡路大震災や2016年4月に発生した熊本地震クラスの揺れ)に対しても倒壊や崩壊しないという強さで、建築基準法の最低基準となっています。

等級2は等級1の1.25倍、等級3は等級1の1.5倍の強度を持つ住宅です。

耐震等級別の被害状況

調査エリア内の19棟のうち、構造躯体の耐震等級が等級3は16棟、等級2は2棟、等級1は1棟でした。

詳細を見ると

●等級3の住居:14棟が無被害、2棟が軽微または小破の被害。

●等級2の住居:1棟が無被害で1棟が軽微の被害。

●等級1の住居:軽微の被害。

という調査結果でした。

このように耐震等級3の住居は大きな損傷が見られず、大部分が小被害でした。

その理由は、壁量がより多く確保されているなど、より高い耐震性を確保していたからだと報告されています。

熊本の今後の地震発生予測

余震の回数を年ごとに見ると、以下の通りです。

●2016年:4211回

●2017年:245回

●2018年:108回

●2019年:111回

●2020年:65回

●2021年:64回

●2022年:38回

このように余震は次第に減少しており、2022年には熊本地震の前の水準である1年当たり49.2回を初めて下回りました。

引き続き地震への警戒は必要

余震の回数は熊本地震前の水準となり、以前の暮らしが戻ってきているように感じます。しかし、2022年6月には熊本県美里町で震度5弱の大きな揺れも発生しました。

気象庁は「地震の回数は減少する傾向がみられるものの、活動が高まった状態が続いている」としています。

また、政府の地震調査委員会には「熊本地震を引き起こした『日奈久断層帯』は北側の一部だけしかズレ動いておらず、依然として大地震の恐れがある」との見解もあり、引き続き警戒が必要な状態です。

地震発生の可能性は最も高いSランク

NHKのWEBニュースでは、今後30年以内に地震が発生する確率を次のように発信しています。

●日奈久断層帯のうち北東側の「日奈久区間」でほぼ0%から6%。

●南西側の「八代海区間」でほぼ0%から16%

地震発生の切迫度は、どちらも最も高い「Sランク」と評価されています。

また、「もしその断層がズレ動いた場合は、マグニチュード7クラス。断層帯全体が一度にズレ動いた場合は、マグニチュード7.7から8.0程度となる可能性がある」という心配な見解もあります。

耐震等級や地震に強い家について、詳しくは「地震に強い家の特徴や構造と耐震等級」のページをご覧ください。

まとめ

これから住宅の建築をお考えの際は、是非とも耐震等級3を取得し、しっかりと基準を満たす施工をする会社を選ぶのが重要です。

加えて、複数回の大規模地震にも耐えられるよう、制震システムなどを採用し地震ごとに受ける建物のダメージを減らす+αの対策も必要でしょう。

熊本工務店の注文住宅は長期優良住宅を標準としているため、耐震等級3が標準仕様です。また、断熱性能にも優れており、住み心地の良い、快適・安心・安全な住宅を提供しています。

耐震性や住宅性能にこだわった家づくりをご希望の方は、家づくりの選択肢として、ぜひ熊本工務店をご検討ください。

【引用】

・平成28年熊本地震に関する被害状況について 令和6年(2024年)3月13日[熊本県危機管理防災課]

https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/242582.pdf

・災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)

https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/dai1kai/siryo3.pdf

・熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書(平成28年9月)

https://www.mlit.go.jp/common/001147923.pdf

・NHK NEWSWEB

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230414/k10014037771000.html

関連記事を見る

-

![【2024年最新】住宅の新築に義務付けられている24時間換気を徹底解説!]()

性能

【2024年最新】住宅の新築に義務付けられている24時間換気を徹底解説!

-

![結露を防ぐポイント|24時間換気があれば結露しない?]()

性能

結露を防ぐポイント|24時間換気があれば結露しない?

-

![全館空調と24時間換気の違い|全館空調のメリット・デメリットも解説]()

性能

全館空調と24時間換気の違い|全館空調のメリット・デメリットも解説

-

![24時間換気システム|第三種換気の仕組みとメリット・デメリットを徹底解説]()

性能

24時間換気システム|第三種換気の仕組みとメリット・デメリットを徹底解説

-

![24時間換気システム|第一種換気のメリットや熱交換の仕組みを徹底解説]()

性能

24時間換気システム|第一種換気のメリットや熱交換の仕組みを徹底解説

-

![24時間換気システム|一種・二 種・三種の違いとメリット・デメリット]()

性能

24時間換気システム|一種・二 種・三種の違いとメリット・デメリット

-

![24時間換気システムの値段は?1種・3種換気の費用対効果も検証]()

性能

24時間換気システムの値段は?1種・3種換気の費用対効果も検証

-

![24時間換気の音がうるさい!|チェック箇所とメンテンナンス方法を解説!]()

性能

24時間換気の音がうるさい!|チェック箇所とメンテンナンス方法を解説!

-

![花粉が入ってくる!?正しい24時間換気の知識]()

性能

花粉が入ってくる!?正しい24時間換気の知識

-

![【24時間換気と冷房】夏場でも涼しい家を実現する方法]()

性能

【24時間換気と冷房】夏場でも涼しい家を実現する方法

-

![「24時間換気が寒い!」原因と対策を知り、お悩みを解消!]()

性能

「24時間換気が寒い!」原因と対策を知り、お悩みを解消!

-

![24時間換気 システム とは?【必要性を徹底解説!】]()

性能

24時間換気 システム とは?【必要性を徹底解説!】