完全分離型の二世帯住宅について徹底解説

本記事では完全分離型二世帯住宅のメリット・デメリット、建築費用や間取りプランのポイント・住宅建築会社選びのコツまで徹底解説します。

それぞれの家族が快適に暮らせる二世帯住宅を実現するために大切なことばかりです。

ぜひ最後までお読みください。

目次

完全分離型二世帯住宅とは

「二世帯住宅」という言葉をよく聞きますが、実は二世帯住宅は法律で明確に定義されているものではありません。

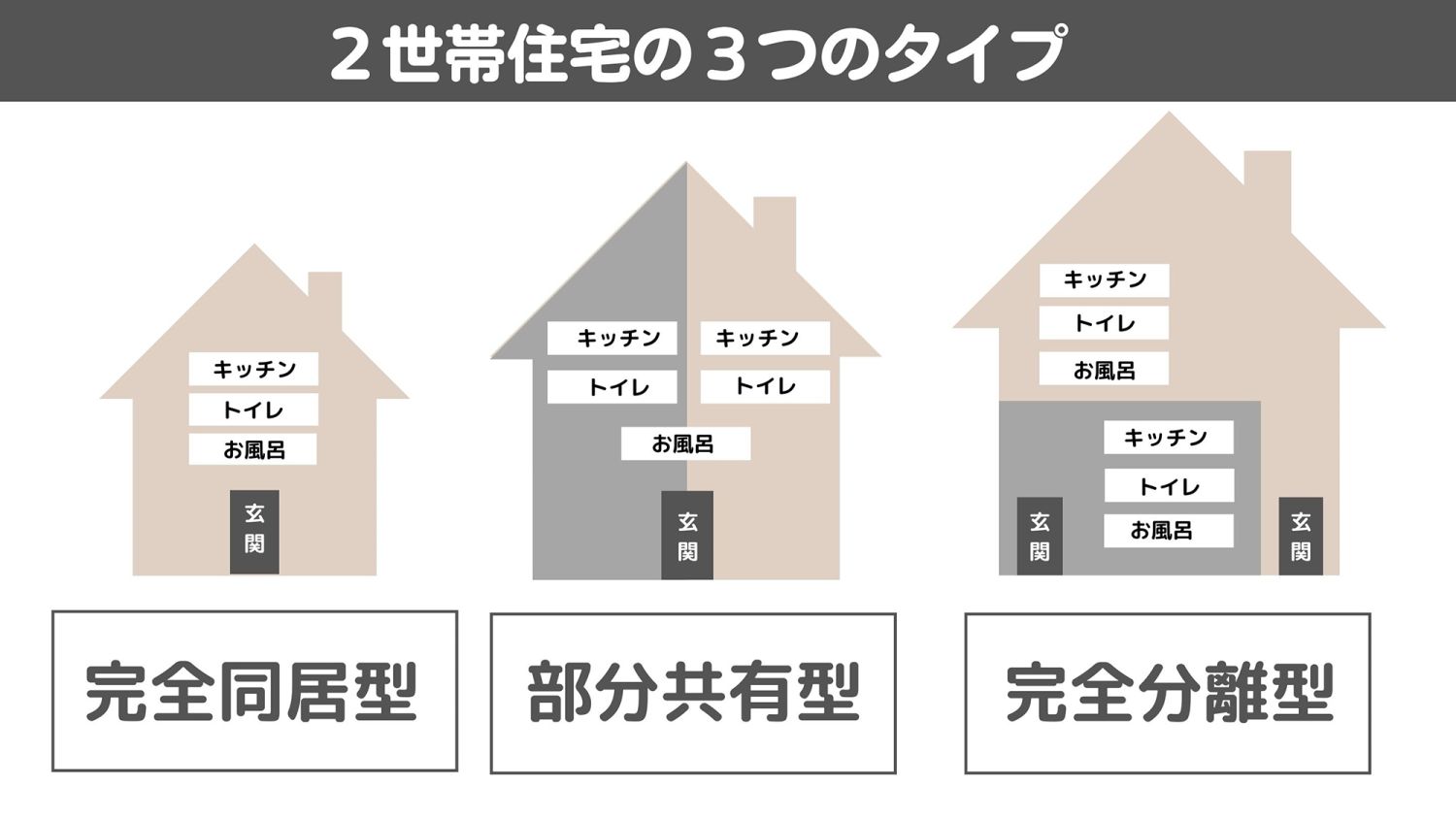

そんな二世帯住宅ですが、親世帯・子世帯の間取りによって「完全同居型」「部分共有型」「完全分離型」の大きく3つのタイプに分けられます。

二世帯住宅の3つのタイプ

二世帯住宅の3つのタイプは、以下のようなイメージです。

完全同居型

単世帯で建築するような家を二世帯で共有するタイプで、水回りの設備なども1つです。

部分共有型

主に玄関・キッチン・お風呂・リビングなど、住まいの一部を二世帯で共有するタイプです。

完全分離型

玄関・水回りをはじめ、生活スペースを世帯ごとに完全に切り分けるタイプです。

このように、玄関から水回りまで完全に独立させて、それぞれの世帯で別々に暮らせる二世帯住宅が『完全分離型二世帯住宅』と呼ばれています。

完全分離型二世帯住宅の広さや費用の目安

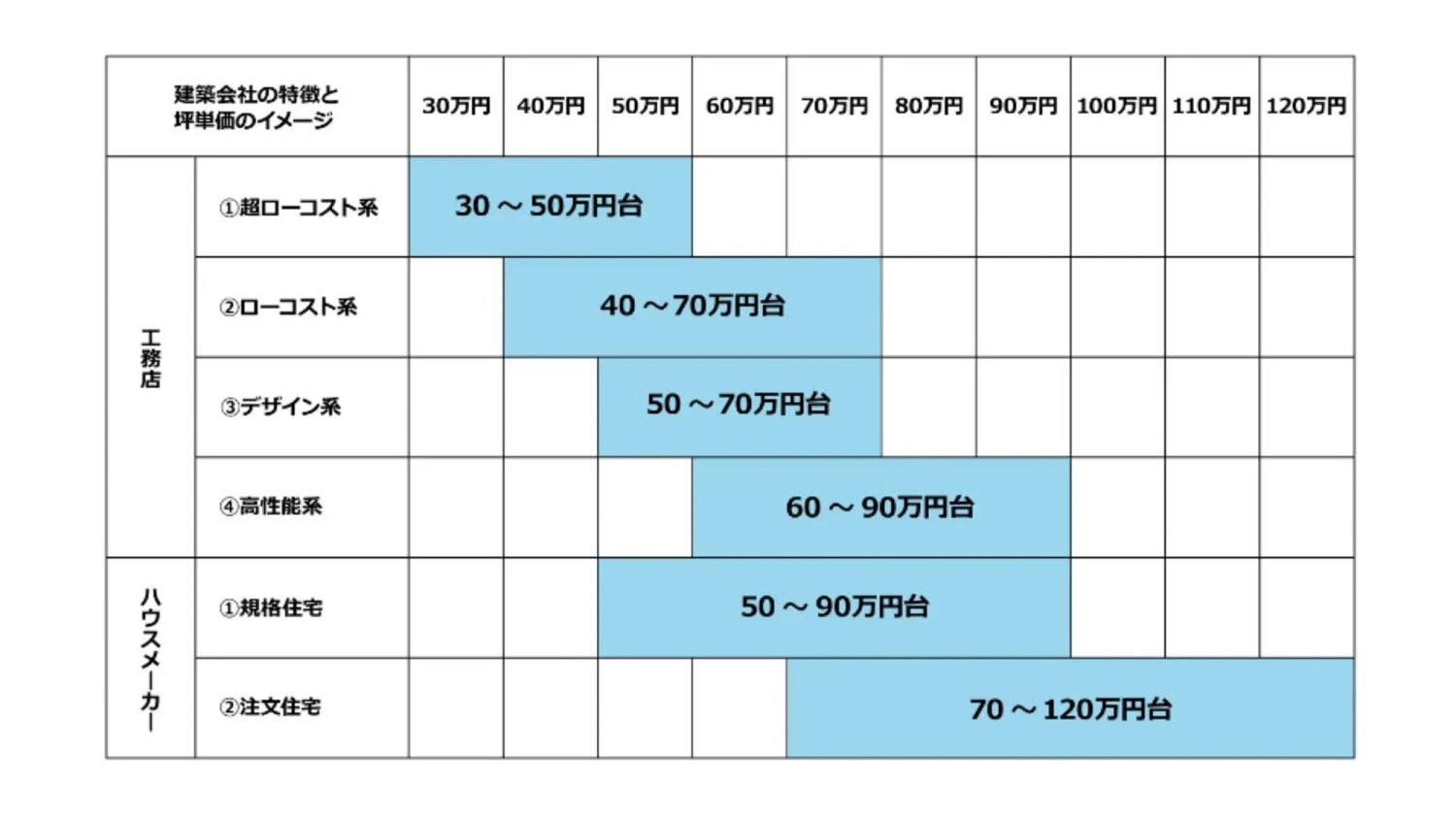

注文住宅の建物価格は建築会社ごとに異なるということは、ご存じの方も多いでしょう。

有名なハウスメーカーは、自社工場・社員数の多さ・規模感・宣伝費用などで地場の工務店よりも建築価格が高い傾向にあります。

また、地元の工務店の中でも低価格or高性能or見た目などウリにしていることの違いや考え方によって価格帯は異なります。

上の表は、それぞれのタイプの住宅会社の価格帯を大まかに分けたものです。

しかし、近年は「国が住宅の高性能化を誘導する」施策をとっていることで、耐震性能や断熱性能を無視したローコスト住宅は少なくなっています。

ここでは、高性能系の工務店における二世帯住宅の価格を考えます。

建物の坪単価

建物の坪単価とは建物の価格を1坪(タタミ2帖分)で割って比較する方法です。

しかし、この坪単価は「どこまでを建物価格に算入するか」「どの面積まで坪数に入れるか」などによって変わります。

そのため正確な比較にはなりませんが、価格帯の目安として参考にしてください。

坪単価について詳しくは「坪単価のカラクリ」ページをご覧ください。

完全分離型二世帯住宅に必要な広さ

二世帯住宅では、水回りや収納・玄関をどのように共有するかによって、必要な建物の広さが変わります。

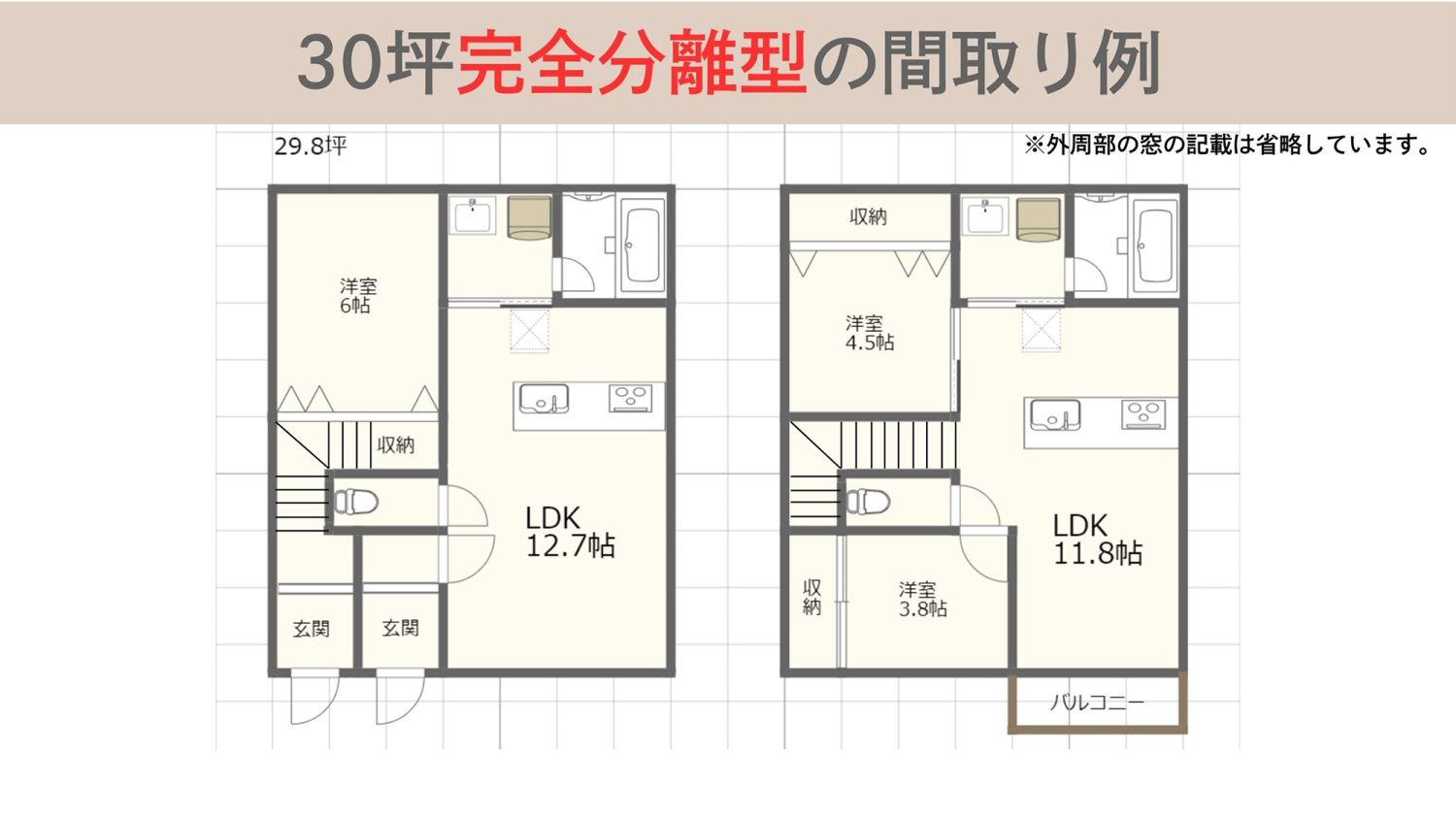

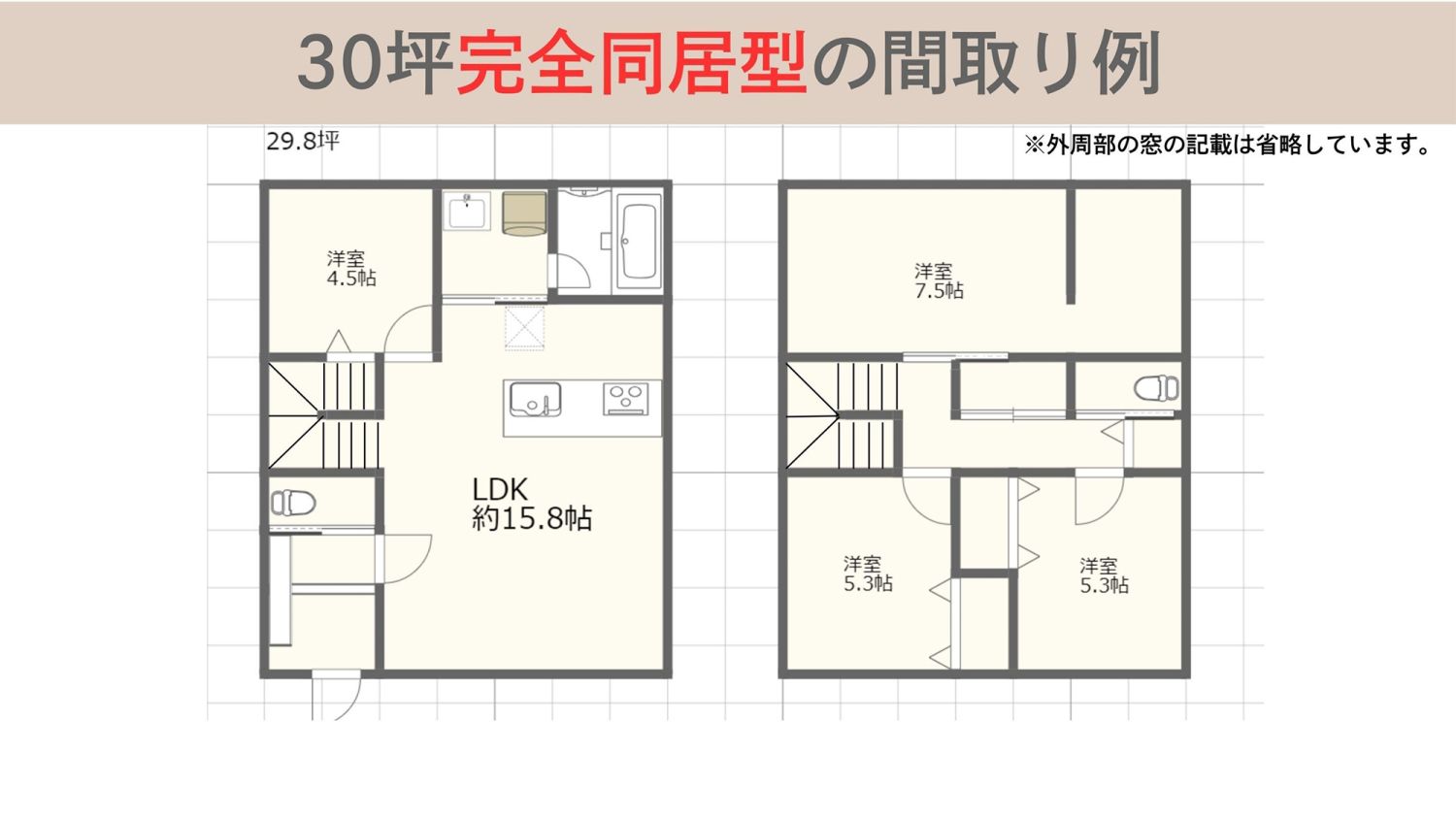

30坪・40坪・50坪の場合、完全分離型二世帯住宅はどのような家になるのかそれぞれ解説します。

30坪の完全分離型二世帯住宅

上の間取り例のように「完全分離型」では2階の子世帯の部屋数が少なく、狭いと感じるでしょう。

そのような場合には、二世帯住宅の中でも「完全同居型」を検討することになります。

「完全同居型」なら、部屋の広さや収納にこだわらなければ30坪程度の広さからでも同居住宅の設計は可能です。

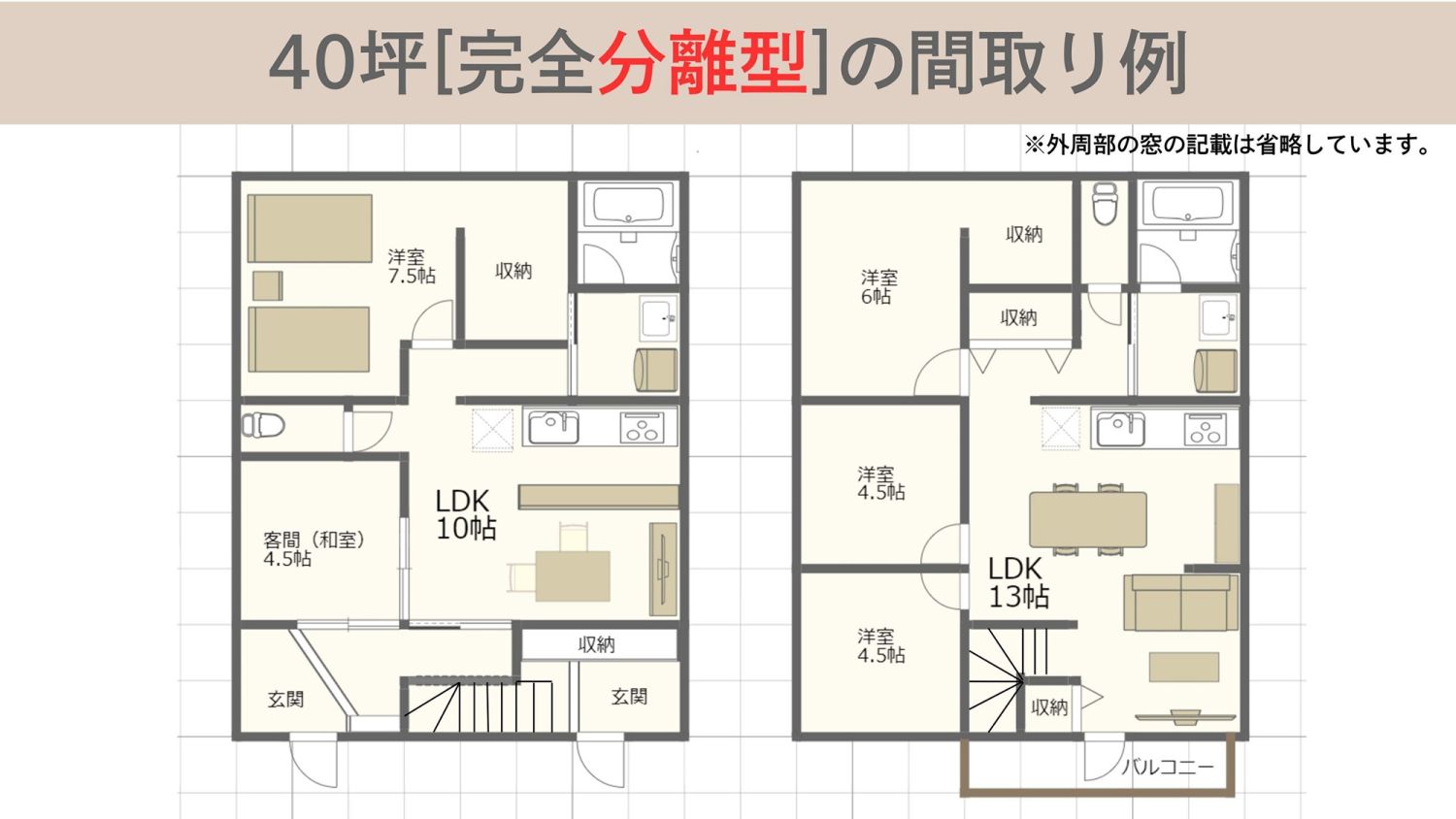

40坪の完全分離型二世帯住宅

「完全分離型」の二世帯住宅を考える場合、40坪を越えると現実味が出てきます。

親世帯は十分な広さがとれ、子世帯は多少の手狭感があるものの4人家族があまりストレスなく暮らせる広さになります。

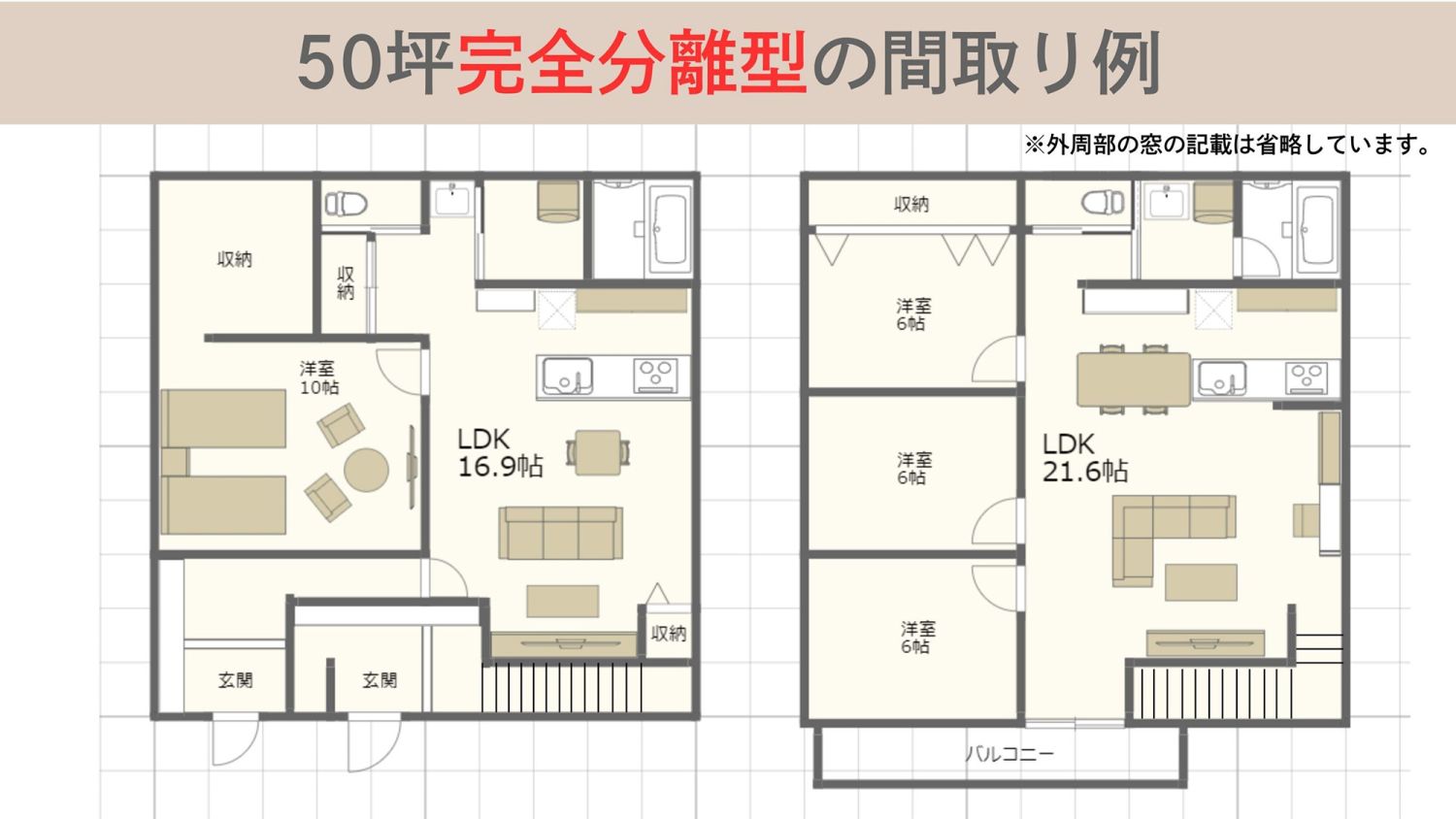

50坪の完全分離型二世帯住宅

50坪の「完全分離型」の場合、親世帯は贅沢な広さ、子世帯もゆとりある広さが確保できます。

完全分離型二世帯住宅は40坪以上が現実的

このように、完全分離型二世帯住宅は40坪以上の広さからが現実的といえます。

また、建物の坪単価は「住宅が小さいほど高く」なります。

そのため、完全分離型二世帯の場合は上の表の赤枠のような坪単価を目安にすると良いでしょう。

当然、規格プランやローコスト住宅ではもっと安く二世帯住宅を建てられる可能性はあります。

高性能の注文住宅をお考えの際に参考にしてください。

完全分離型二世帯住宅のメリット・デメリット

完全分離型二世帯住宅のメリット

完全分離型二世帯住宅のメリットとして想像がつきやすいものに「各世帯のプライベートが守りやすいこと」があります。

その他にも以下のようなメリットが挙げられます。

●税制優遇がある

●子どもを保育園に入れやすい

●水道高熱費のトラブルを避けられる

それぞれ順番に解説します。

税制優遇がある

自治体によっても異なりますが、二世帯住宅の新築時にはいくつかの要件を満たし、二戸分と認められれば不動産取得税や固定資産税の軽減措置を二戸分受けることができます。

主な要件は「構造上の独立性」・「利用上の独立性」です。

具体的には

●各世帯が専用の玄関・キッチン・トイレを持ち、独立して生活できること

●各世帯をつなぐ通路が鍵付きの扉などで仕切られる

などがあります。

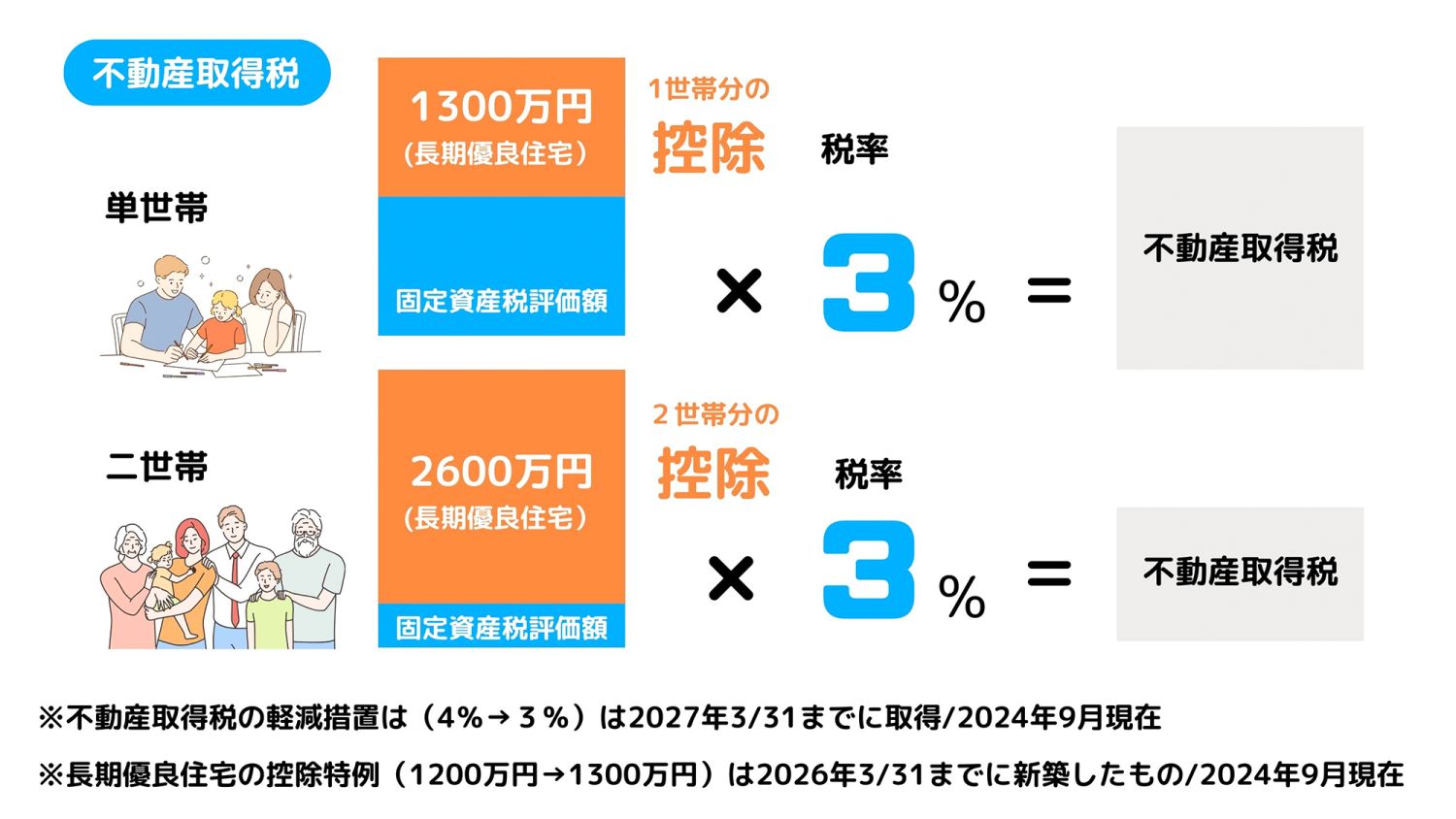

【不動産取得税の優遇例】

不動産取得税の徴収は1回限りで、固定資産評価額に4%を乗じて求められます。

ただし、2027年3月31日までに取得(入居)した場合、税率が3%になる特例措置があります。

また、新築住宅に関しては、固定資産税評価額から以下の控除が受けられます。

●一般住宅/1200万円

●長期優良住宅/1300万円

※2026年3月31日までの新築の場合

つまり、固定資産税評価額3000万円の新築の長期優良住宅の場合、不動産取得税は以下のようになります。

●単世帯住宅 51万円

●二世帯住宅 12万円

単世帯住宅と二世帯住宅の不動産取得税の差は、なんと39万円にもなります。

【固定資産税の優遇例】

固定資産税は毎年、年始に不動産を所有している人に課せられる税金です。

所有に関しては法務局の登記簿に誰の所有物かを記載保管します。

二世帯住宅の場合、以下の3種類の登記種類があります。

●単独登記

●共有登記

●区分登記

この中で「区分登記」とは、二世帯の住宅として親と子がそれぞれの名義で登記する方法です。

この登記は親世帯と子世帯に共用するスペースがない「完全分離型」に限られます。

固定資産税は、基本的に【固定資産評価額×1.4%】で計算しますが、建物と土地それぞれに、軽減措置があります。

区分登記により2つの住宅と認められると、この軽減枠が大きくなる場合があるのです。

●建物の場合

一世帯につき120㎡までかかる固定資産税が、最長3年間(長期優良住宅は5年)税額の1/2が減額されます。

これが2つの住宅と判断されると、240㎡まで減額対象となります。

●敷地の場合

一世帯当たり200㎡までの部分が小規模住宅用地としてみなされ、土地の課税標準額が1/6に減額されます。

二世帯住宅の場合は、条件が揃うと200㎡の2倍、つまり最大で400㎡分の課税評価額が減額される可能性があるのです。

子どもを保育園に入れやすい

両親と同居するメリットに「小さな子どもの面倒を任せられる」という点があります。

しかし、このことが保育園の入園申し込みには不利になる場合があります。

具体的には、65才以下の祖父母との同居の場合などですが、完全分離にして「別の建物」とすることで、申し込みの資格としてマイナスポイントとならない自治体もあります。

ただし、入園激戦区などでは近くに親が住んでいるだけでもマイナスになる場合もあります。

自治体や担当者によって判断が異なる場合もあるため、ご自身のエリアの状況や事例を事前によく確認することが重要です。

水道高熱費のトラブルを避けられる

完全分離型二世帯住宅では、生活の設備が完全に分かれているため水道光熱費を分けることができます。

親子といってもライフスタイルや人間関係がどう変化するかわからない中、ランニングコストに共同で負担する点があるとトラブルになる場合も。

住み始めは納得できていても小さな不満がだんだん溜まり、実際の費用負担に関する問題に発展しかねません。

その点、はじめから水道光熱費が完全に分けていると問題が起こりにくいでしょう。

完全分離型二世帯住宅のデメリット

完全分離型二世帯住宅のデメリットには次のようなものがあります。

●建築費が高くなる・広い土地が必要

●コミュニケーションが図りにくい

●不動産資産としての処分の際に困る

それぞれ順番に解説します。

建築費が高くなる・広い土地が必要

二世帯住宅の場合、必然的に単世帯の住宅より建物が大きくなり、土地の広さも必要になります。

そのため、建築費用や土地代(土地から購入する場合)が高くなります。

コミュニケーションが図りにくい

完全分離型二世帯住宅は、共用スペースがないためコミュニケーションが図りにくくなります。

祖父母と孫の交流など、人間的な「つながり」を求めるご家族にとってはデメリットとなるでしょう。

不動産資産としての処分の際に困る

完全分離型二世帯住宅で共有登記や区分登記をしている場合、不動産資産の処分をする際に困ることがあります。

いずれかの世帯が「家を売る」など、不動産資産の処分をしたいと考えても、もう一方の世帯の同意が得られなければ話を進められないのです。

また、親も歳を重ねると合理的な判断ができにくい状況になりかねません。

さらには兄弟がいて、もう一方の持ち分の処分に横槍が入ると、片方の世帯だけでは問題が解決できない状況も起こりえます。

親が亡くなるなど相続問題が発生した場合も、登記状況や法定相続人の意見などでスムーズな不動産資産の対応ができないこともあるので注意が必要です。

階層別の完全分離型二世帯住宅の間取りのポイント

ここからは、平屋(1階建て)・2階建て・3階建ての階層別に、完全分離型二世帯住宅を建てる際の間取りのポイントを解説します。

2階建て|完全分離型二世帯住宅の間取りのポイント

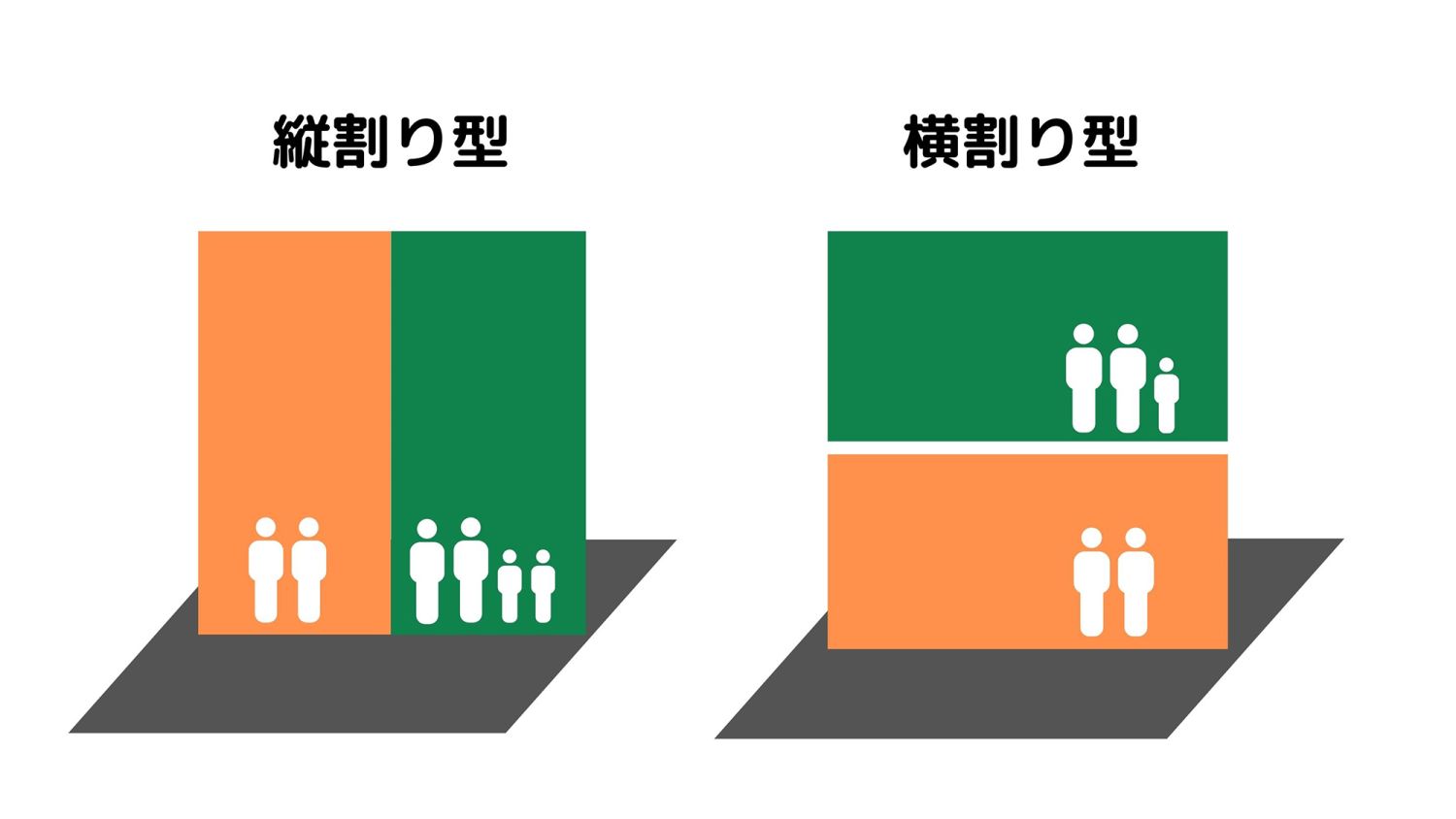

2階建ての完全分離型二世帯住宅には、一般的に縦割り型と横割り型があります。

縦割り型

縦割り型のメリットは、横割り型に比べて2階の生活音が気にならないことです。

縦割り型は、基本的に2軒の家の壁をくっつけたような構造のため、独立性やプライバシー性が高くなることもメリットです。

横割り型に起こる問題の一例に「外階段で2階に玄関がある場合、荷物の持ち運びに苦労する」ことがあります。

縦割り型の二世帯住宅であれば、そのような問題も防ぐことができます。

デメリットは、やはり建築費か一番高くなるスタイルということでしょう。水回りに加え、それぞれが2階建てのため階段も2つ必要になるからです。

横割り型

横割り型のメリットは親世帯を1階にした場合に階段の上り下りがないことでしょう。

完全分離型の二世帯住宅では一番多いタイプで、土地の広さ・使い勝手・部屋の広さなどを総合的に考えて、最も計画しやすいというのが大きな理由でしょう。

デメリットは、縦割り型と比較すると生活の音や、気配が気になってしまうということでしょう。

子世帯が2階で小さな子どもがいる場合などには、元気に走り回る音が1階の親世帯に響く場合があります。

平屋|完全分離型二世帯住宅の間取りのポイント

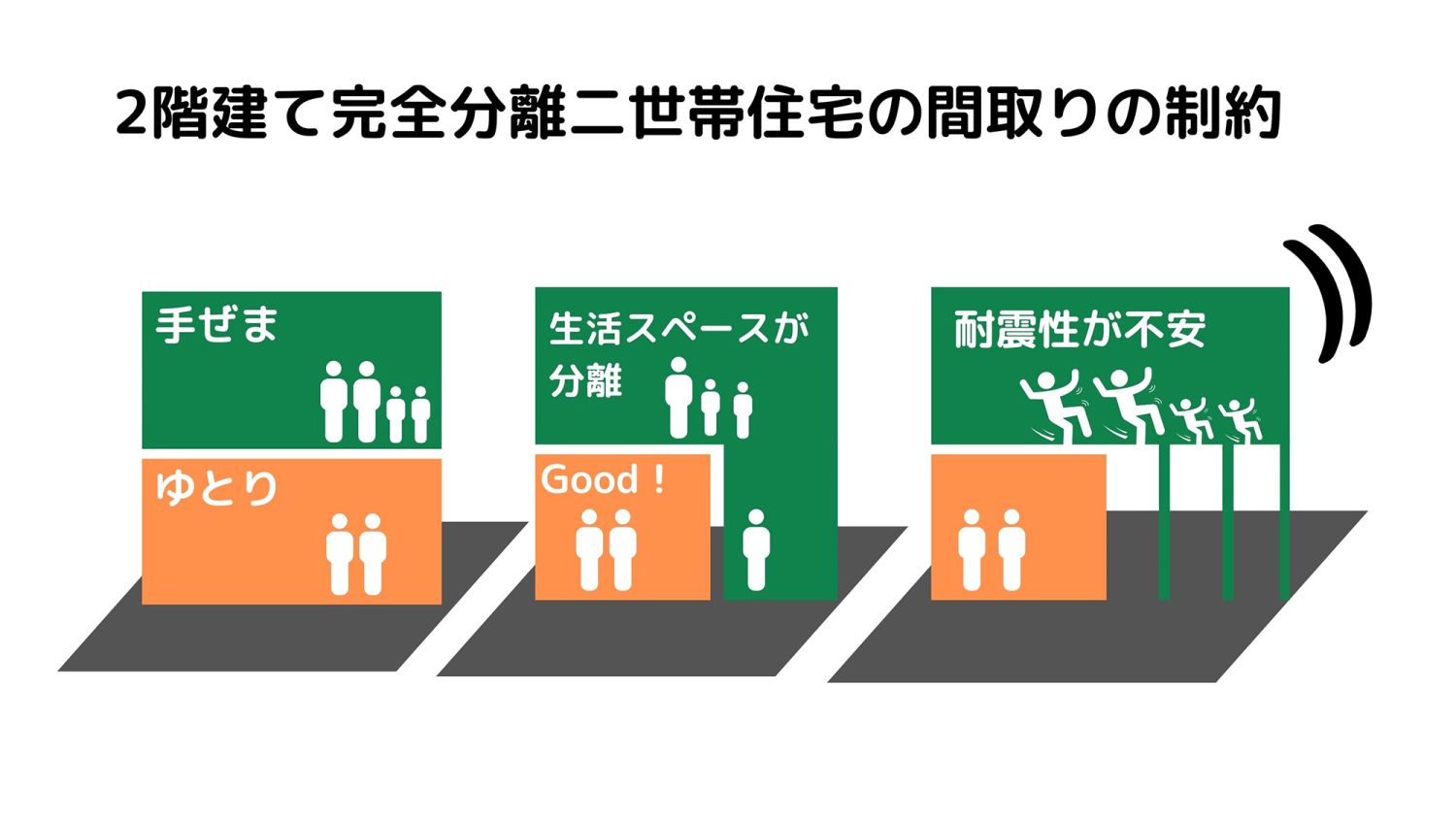

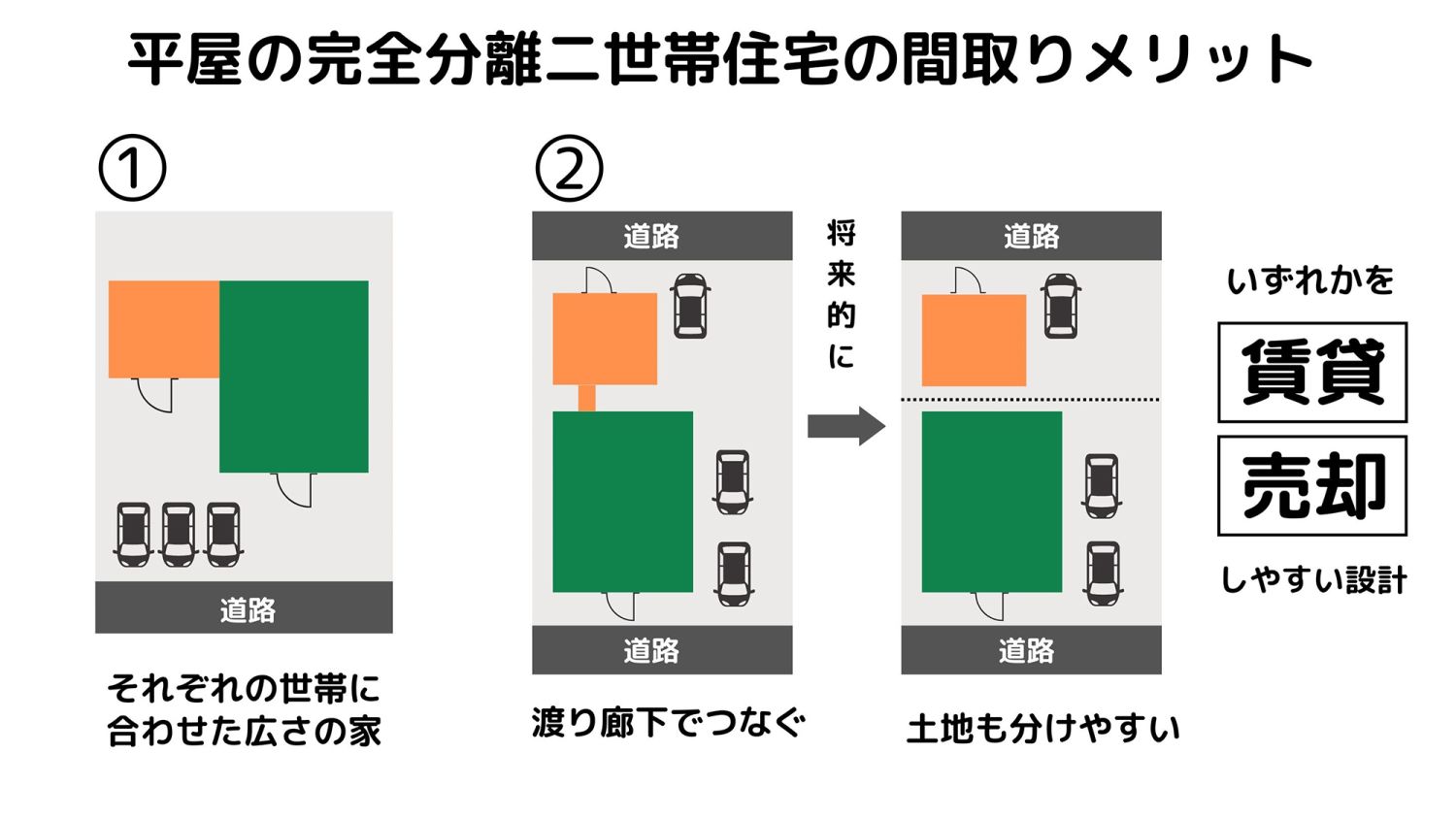

2階建てと比べて平屋の完全分離型二世帯は設計しやすいです。

2階建て・3階建ての場合、階段の上り下りを考えて親世帯は下の階に暮らします。

すると、親世帯はゆとりがあるものの、子世帯は手狭になったり、生活スペースが上下で別れてしまったりというパターンが多くなるでしょう。

2階部分の面積を広くすればいいという考えもあるでしょうが、木造住宅では2階部分が持ち出される設計は、耐震性の面からあまりお勧めできません。

平屋では、必要な広さを自由に組み合わせることができるため、①のようにそれぞれの世帯ごとに理想の間取りが実現しやすくなります。

また②のように、鍵の付いた渡り廊下などで離れのような設計をしておけば、将来的に一方を賃貸や販売しようとした際にも活用しやすくなるでしょう。

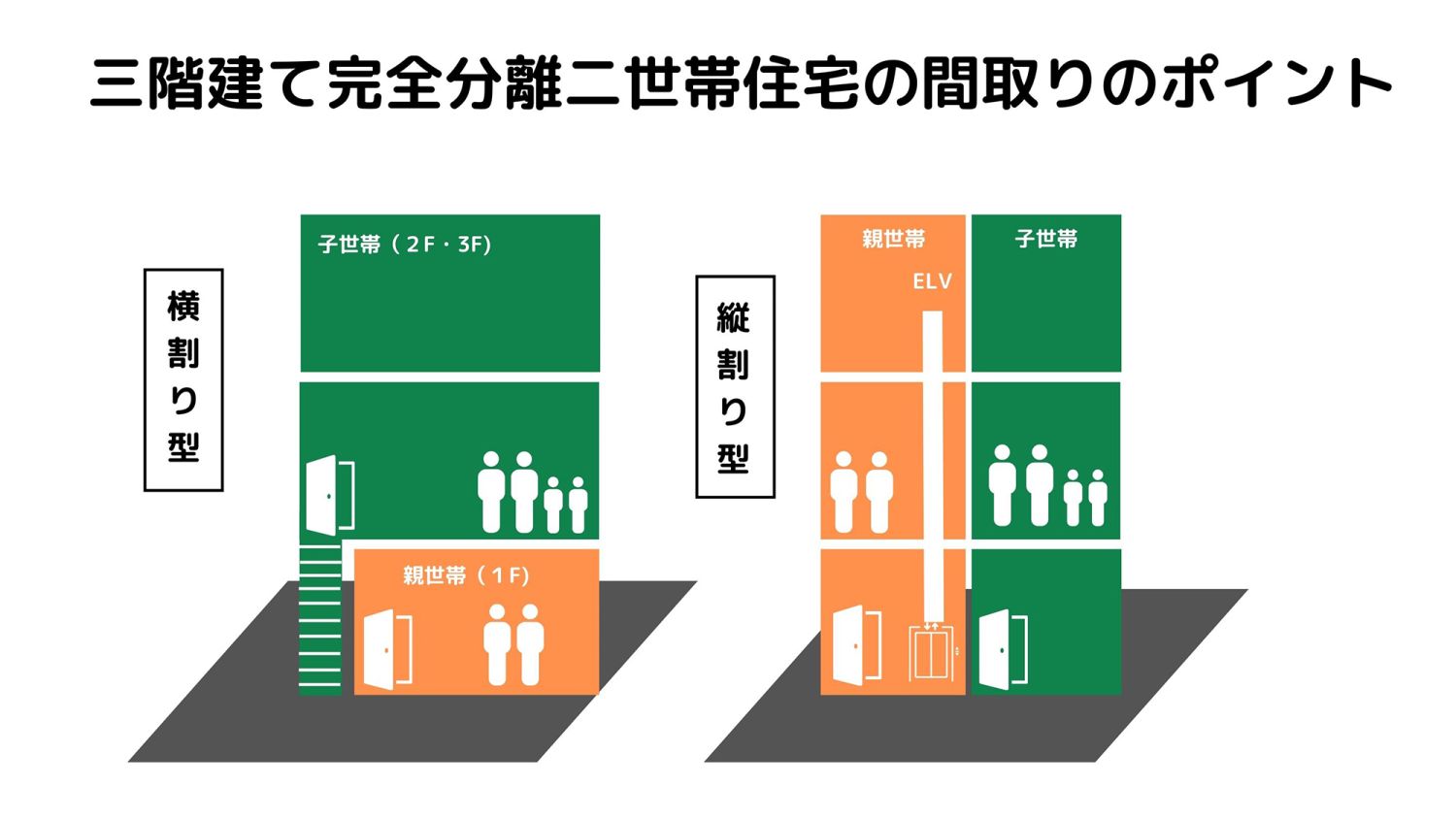

3階建て|完全分離型二世帯住宅の間取りのポイント

3階建ての完全分離型二世帯住宅の場合、2階建てと同様に横割り型と縦割り型に大きく分けられます。

しかし、縦割り型ではどうしても階段の上り下りが必要になってきます。

そこで、親世帯のことを考えて横割り型で2階・3階部分に子世帯が住むというスタイルが多いです。

もし縦割り型にする場合、親世帯側にはホームエレベーターなどを設置するのも良いでしょう。

1点気をつけておくべきなのは、木造3階建て住宅は「構造計算」が必要で、その分の費用が高くなることです。

狭い敷地での二世帯住宅建築ならば3階建ても十分考えられますが、2階建てに比べると割高になります。建築予算にゆとりをもって計画しましょう。

完全分離型二世帯住宅を建てる際のハウスメーカーの選び方

完全分離型の二世帯住宅を建てる際、ハウスメーカー選びとしてまず考えられるのは施工実績ではないでしょうか。

大手ハウスメーカーであれば全国規模で多数の施工実績があるため、参考にできるプランや完全二世帯住宅専用のプラン集などもあるでしょう。

敷地に合ったプランの例があると、それぞれの世帯がストレスなく暮らせる間取りにするための意見がまとまりやすいです。

ただし、大手だけに建物価格が高額な事や、メーカー・工法・商品によっては予算に対して間取の自由度が低くなることも考えられます。

そのため、事前の打ち合わせをしっかりとおこなうことが大切です。

二世帯住宅のプラン集を請求できる全国規模の住宅メーカー

二世帯住宅のプラン集を請求できる全国規模の住宅メーカーとして、以下のような住宅建築会社が挙げられます。

●へーベルハウス

●セキスイハイム

●一条工務店

●ダイワハウス

●ミサワホーム

●住友林業

間取りの自由度が高い地場の工務店

大手ハウスメーカーの様に立派なプラン集は用意できないかもしれません。

それでも在来工法で木造注文住宅を建てている地場の工務店には、間取の自由度が高いというメリットがあります。

しかし、提案力への懸念や、施工実績が少なく両世帯の想いを形にしにくいという点はデメリットとなります。

地元の工務店で完全二世帯住宅を依頼する際には、次の3つの視点で安心できる会社を探すと良いでしょう。

●建築実績を基にした設計力

●細かなカスタマイズに対応する施工力

●光熱費の節約や、健康にも配慮した商品の性能

まとめ

本記事では、完全分離型二世帯住宅に関して様々な角度から解説しました。

完全分離型二世帯住宅では、世帯間のコミュニケーションが希薄になるのは否めません。

逆に言えば「同居はしなくていいけれど、近くに住んでいたい。」という感覚のご家族にもお勧めできる二世帯住宅です。

住宅建築会社選びに関しては、2つの世帯の意見や言葉にならない想いを一つの家にまとめる必要があります。

そのため、それぞれ家族の気持ちを汲み取り、各世帯の意見を調整しながら敷地に合わせオンリーワンの家づくりをする設計力が重要です。

また、間取だけではないメリットやデメリットもあるため、その点も踏まえてしっかりアドバイスができるだけのスタッフの経験も大切でしょう。

創業70年の熊本工務店は、これまで様々なご家族と耐震性や快適性にこだわった高性能な注文住宅の建築を行ってきました。

二世帯住宅をご検討の方も、是非ご相談ください。

関連記事を見る

-

![熊本県で二世帯住宅を建てる際のポイントを総まとめ]()

全般

熊本県で二世帯住宅を建てる際のポイントを総まとめ

-

![熊本県で家を建てたい方必見!ポイントや注意したいことをまとめて解説]()

全般

熊本県で家を建てたい方必見!ポイントや注意したいことをまとめて解説

-

![菊陽町で家を建てる際に参考になる菊陽町で代表的な注文住宅の工務店]()

全般

菊陽町で家を建てる際に参考になる菊陽町で代表的な注文住宅の工務店

-

![益城町で家を建てる際に参考になる益城町で代表的な注文住宅の工務店]()

全般

益城町で家を建てる際に参考になる益城町で代表的な注文住宅の工務店

-

![合志市で家を建てる際に参考になる合志市で代表的な注文住宅の工務店]()

全般

合志市で家を建てる際に参考になる合志市で代表的な注文住宅の工務店

-

![阿蘇市で家を建てる際に参考になる阿蘇市で代表的な注文住宅の工務店]()

全般

阿蘇市で家を建てる際に参考になる阿蘇市で代表的な注文住宅の工務店

-

![天草市で家を建てる際に参考になる天草市で代表的な注文住宅の工務店]()

全般

天草市で家を建てる際に参考になる天草市で代表的な注文住宅の工務店

-

![上天草市で家を建てる際に参考になる上天草市で代表的な注文住宅の工務店]()

全般

上天草市で家を建てる際に参考になる上天草市で代表的な注文住宅の工務店

-

![宇城市で家を建てる際に参考になる宇城市で代表的な注文住宅の工務店]()

全般

宇城市で家を建てる際に参考になる宇城市で代表的な注文住宅の工務店

-

![宇土市で家を建てる際に参考になる宇土市で代表的な注文住宅の工務店]()

全般

宇土市で家を建てる際に参考になる宇土市で代表的な注文住宅の工務店

-

![菊池市で家を建てる際に参考になる菊池市で代表的な注文住宅の工務店]()

全般

菊池市で家を建てる際に参考になる菊池市で代表的な注文住宅の工務店

-

![山鹿市で家を建てる際に参考になる山鹿市で代表的な注文住宅の工務店]()

全般

山鹿市で家を建てる際に参考になる山鹿市で代表的な注文住宅の工務店